Familie

Zur Namensforschung der RENGGLI aus Entlebuch (Rengg)

Erste urkundliche Erwähnung des Names Renggli aus Entlebuch (Quelle: Staatsarchiv Luzern, Urkunde Nr. 466/8328, publiziert in "Quellenwerk zur Entstehung der Schweizerischen Eidgenossenschaft", I. Urkunde, Band 2, S. 368, Nr. 733):

1314, 18. Herbstmonat: Herr Jacob von Littovwe Ritter, empfängt den Theil der Alp ze Breiten Stavel, welchen sein Vater Her Nögger von Littovwe Ritter, dem Gotteshaus zu Lucern aufgegeben hatte, von Matthyas von Buchegge, Propst und dem genannten Gotteshause im Hof zu einem Erblehen. Geben ze Lutzern an der nechsten Mitwuchen nach des heilgen Krützes Tage ze Herbeste.

Zeugen: Jacob Stör, Heinrich von Hasenburg Cammerer, beid Priester; Heinrich an der Furun, Peter der Sigrist ze Malters, Volrich der alte Scherer an der Brugge, Marchwart Mäderlj sin tochterman, Chuonrat von Ruopingen, Chuonrat (=Konrad) Rengler.

Das Propsteisiegel hängt. - St. Mauriz mit Lance und Schild, worin ein Kreuz.

(Übertragung vom Altdeutsch durch Jos. Wocher-Wey, 1959)

Ein weiteres Zeugnis, datiert 1315, ist ein beidseitig beschriebener Pergamentstreifen des Klosters im Hof zu Luzern, worin eine Zehntenabgabe einer Tochter des Rengler (Renglers kint .... Mechthild von Gerratingen [heute Ehrendingen westlich Kriens].....) vermerkt ist. In diesem Dokument wird auch erstmals die Ortsbezeichnung Rengg (Ober-, Unter- und beidseits des Renggbaches, südwestlich Littau) erwähnt.

Im ältesten Luzerner Bürgerbuch (1357-1379, Ergänzungsband aus dem Jahre 1385, S. 68) werden in Latein 'neue Bürger' erwähnt, so u.a. auch ein Heini Renkelin (aus der Gegend von Malters), was einer ersten Erwähnung des Bürgerstatus eines Renggli entspricht.

In einem Ratsprotokoll (ca. 1410-15) wird (jener?) Heini Rengli erwähnt, was schon fast der heutigen Schreibweise entspricht. Und auf einer Urkunde des Stifts Beromünster, genau datiert mit 23. April 1411, Markbrief des Amtes Ruswil und Entlibuch besonders gegen das Sanct Michaelsamt wird Heini Renggli bereits modern geschrieben, interessanterweise mit dem Zusatz "Kundschafter des Stiftspropstes zu Münster" (also als Spion oder Steuerfahnder oder dergl.)!

1426 wird ein Wernher Renggli erwähnt, ziemlich sicher ein Sohn von Heini.

19.12.1570 besteht ein Schiedsurteil durch den Vogt Jacob Gilgi, den Undervogt Buocher und den Lantweibel zu Entlebuch Jost Rengklin über die (Erb-)Streitsumme von 50 Guldin einer nicht namentlich erwähnten "Kundschafft", wobei im Urteil auch die Zinsen (Zimmerig) und die Gerichtskosten geregelt werden. Lantweibel Jost Rengklin erscheint dann ein paarmal als Zeuge/Lantweibel in verschiedenen anderen Urteilssprüchen, so zum Beispiel 1571 ("Schuldverschrybung", "Würt[Wirt]recht"), 1572 ("Wuochengricht", Eintreiben von "Buossen" etc.), 1573 (Pfändungen: "...by Tagszytt mitt Gelltt oder farend Pfanden darab er das syn wol lösen möge bezalen". Auch eine Verpfändung zu Lasten eines "Houptman Closen" etc.), 1574 Eintreiben des Zehnten (d.h. eine Massnahme zu Lasten des Schuldners, der den "Kilchenrüeff" [Kirchenruf, Verlangen der Kirche] kein Gehör schenkte).

1594, resp. 1601 erscheinen dann nochmals ein Jost Rencklj, resp. Josten Rengklin, evtl. ein Sohn des Lantweibels Jost Rengklin. 1620 ein Peter Rengklj und 1630 ein Statthalter Peter Rängglj.

Bis zu dieser Zeit ist die Familienforschung noch lückenhaft, bis mit Todestag 28.1.1629 ein Peter Renggli (dessen Eltern "aus dem Farnbühl, Entlebuch" stammen), mit Todestag 18.4.1625 ein Uli Rengli und mit Todestag 19.12.1626 ein Jost Rengli (dessen Eltern mit Todesjahren 1603 und 1608 und Ortsbezeichnung "Diebelsrüttj-Rengg" angegeben werden) erwähnt werden (Geburtsjahre jeweils unbekannt). Es kann davon ausgegangen werden, dass der Ulrich (Uli) Renggli mit Todestag 18.4.1625 in der Zeit zwischen 1550 und 1575 geboren worden sein muss und dass er der "Stammvater" unserer Linie ist (siehe auch die Forschung durch Josef Wocher-Wey, 1959). Die Stammforschung der Renggli, ausgewandert nach Bern, besteht nun also ab ca. 1550 (siehe Stammbaum unten).

Ab 1692 erscheint der Landschreiber Peter Renggli in der heutigen Schreibweise und erstmals mit dem Wappen (siehe unten) der Renggli zu Entlebuch (Rengg), Escholzmatt, Hasle und Marbach. Informationen zur Namensdefinition und Flurbezeichnung siehe ebenso unten.

Verbriefte Namensschreibweisen seit 1314

Rengler, Rengeler, Renkelin, Rengli, Renglin, Renglj, Rencklj, Rengklin, Renggli

Stammbaum

- Stammbaum Renggli aus Entlebuch, Escholzmatt, Hasle, Marbach (Kt. Luzern), PDF, 200 KB

- erforscht sind nun 13 Generationen. 1. Generation: Ulrich Renggli (geb. 1550-1570, gest. 18.4.1625)

Zeitzeugnis

Staatsarchiv Luzern, Ratsprotokoll 1410-15, Heini Rengli von Entlebuch wird darin gut leserlich erwähnt.

(Aufs Bild Klicken für grössere Fassung)

| 1314 | Chuonrat Rengler (als 'Zeuge') | erster erwähnter Renggli |

| 1315 | Mechthild von Gerratingen | Tochter des Chuonrat |

| 1385 | Heini Renkelin (als 'Bürger') | evtl. Enkel des Chuonrat |

| 1426 | Wernher Renggli | evtl. Sohn des Heini |

| 1570 | Jost Rengklin | Lantweibel |

| 1594 | Jost Rencklj | evtl. identisch mit Josten |

| 1601 | Josten Rengklin | evtl. identisch mit Jost |

| 1620 | Peter Rengklj | evtl. identisch mit ... |

| 1630 | Peter Rängglj | Statthalter |

Familienwappen: Zweige aus dem Kanton Luzern mit anderen Wappen

(Aufs Bild Klicken für grössere Fassung)

- Renggli aus Doppleschwand, Romoos

- Renggli aus Emmen, Littau, Luzern, Malters, Römerswil, Rothenburg

- Renggli aus Ruswil, Werthenstein

- Renggli aus Schüpfheim

- Siehe deren Wappen unter Stadt Luzern, Wappenverzeichnis

Weitere Links zur Namensforschung

Kommentar von Bernhard Wirz: Es existieren in der Zentral- und Hochschulbibliothek Luzern (ZHB) 2 Forschungen von Joseph Wocher-Wey. Die eine über die Familien Renggli von Entlebuch (oder Amt Entlebuch?) und die andere über Renggli von Hasle und Zürich.

Interessante Statistik

Anzahl "Renggli" im TwixTel am 13.4.2006 (ganze Schweiz): 1'379 Einträge, davon in 6162 Entlebuch 62 Einträge, davon in Rengg 3 Einträge. Diese Zahlen repräsentieren natürlich nur die Anzahl Anmeldungen, d.h. Adressen oder Telefonnummern. Es wird durchschnittlich mit einer Quote von angemeldeten Einträgen bei TwixTel von ca. 50-60% gerechnet.

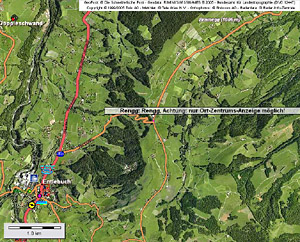

(Aufs Bild Klicken für grössere Fassung)

Rengg als Flurbezeichnung, Ortschaft, Weiler

Nebenstehend: Kartenausschnitt mit dem Dorf RENGG, Rengg-Strasse abzweigend in Entlebuch, Kanton Luzern. Restaurant RENGG befindet sich an der Weggabelung in RENGG an der Rengg-Strasse. RENGG bedeutet "Rank" (Kurve) und zeigt den Ursprung der Familie der Renggli von Entlebuch. Rengg-li zeugt von "denen im Rank [in/an der Kurve] lebend".

- Es existieren auch einige alte Stiche vom Renggloch, Renggbrücke und Renggbach, z.B. ein Kupferstich von Dunker/Alix/Zurlauben, Paris um 1780.

- Zum Vergleich eine moderne (Foto)Ansicht

Alte Karte

Interessant ist auch die älteste bekannte topographische Karte "vom Gebiet Rengg" (Quelle: F. L. Pfyffer, Kartograph, 1716 - 1820), ETH Zürich).

(Aufs Bild Klicken für grössere Fassung)

Kurzgeschichte zum Entlebuch (Quelle)

Erste Siedler ums Jahr 800, wahrscheinlich keine römische und keltische Besiedelung. Sie treffen einen undurchdringlichen Buchenurwald an, so auch der Name Entilibuoch. Die Freiherren von Wollhusen legten um das Jahr 900 den Grundstein für eine Kirche. 1139 erscheint Entlebuch in einer Abschrift aus dem späten 15. Jahrhundert als eines der vierzig Güter des Klosters Trub. Die erste Aufzeichnung des Siedlungsnamens erfolgte am 8. Juni 1157 in Rom durch Roland, den Kanzler von Hadrian IV. Die Freiherren von Wolhusen wurden um 1300 von den Habsburgern als Landesherren abgelöst. Entlebuch spielte eine wichtige Rolle in den Bauernkriegen 1653. Erst am 31. Januar 1798 verzichteten dann die "Gnädigen Herren" von Luzern auf die aristokratische Regierungsform, mit der sie wohl den untertänigsten Respekt, nie aber die Liebe ihrer Untertanen erworben hatten. Seither ist Entlebuch eine der 107 gleichberechtigten Gemeinden des Kantons Luzern.

Gentest 2007 durch www.igenea.com

Der Gentest hat ergeben, dass ich zur Haplogruppe R1b1c gehöre. Das sind Kelten, die vor 10 bis 11'000 Jahren nach Westeuropa eingewandert sind. Unterstämme meiner Haplogruppe sind auf den englischen Inseln, auf dem Peloppones und Süddeutschland nachweisbar. Mein Genstamm ist im 10.-11. Jahrhundert aus Deutschland ins Entlebuch eingewandert.